日光二荒山神社は、栃木県日光市に鎮座する由緒ある神社です。日光の氏神として崇敬を集め、世界遺産「日光の社寺」の一部として知られています。その歴史は古く、8世紀にまで遡ります。

基本情報

- 所在地: 栃木県日光市山内2307(本社)、栃木県日光市中宮祠2484(中宮祠)、栃木県日光市中宮祠二荒山(奥宮)

- 主祭神: 二荒山大神(大己貴命、田心姫命、味耜高彦根命)

- 社格: 式内社(名神大)論社、下野国一宮、旧国幣中社、別表神社

- 創建: 本社:神護景雲元年(767年)、中宮祠:延暦3年(784年)、奥宮:天応2年(782年)

勝道上人と日光山開山の伝説

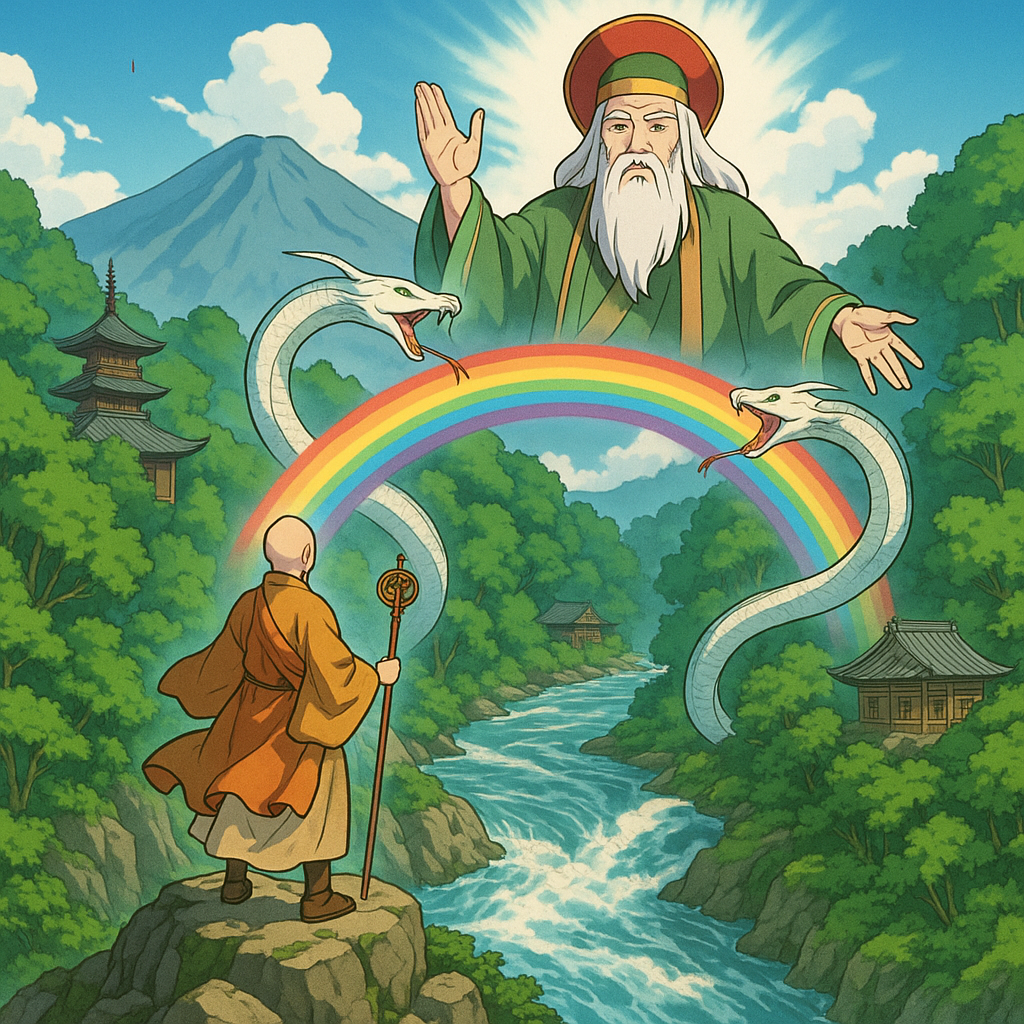

日光二荒山神社の起源は、8世紀後半に男体山(二荒山)の山頂に勝道上人が祠を建てたことに始まります。これは現在の奥宮にあたります。勝道上人は、男体山に登頂する際に、激流の大谷川を渡るのに苦労しました。その時、深沙大王という神人が現れ、二匹の蛇を放ち、その蛇が虹のように橋となり、上人を渡らせてくれたという伝説が残っています。この伝説は、後に神橋の架け替えにも影響を与えました。

神橋:日光の社寺への聖なる入り口

神橋は、日光二荒山神社の建造物であり、日光の社寺への入り口に位置する朱塗りの美しい橋です。勝道上人の伝説にも登場する神橋は、何度も架け替えられてきましたが、現在の橋は明治37年(1904年)に再建されたものです。その鮮やかな朱色は、日光の社寺群の荘厳な雰囲気をさらに高めています。

日光三山と三柱の神々

日光二荒山神社は、男体山、女峰山、太郎山という日光三山を神体山としています。主祭神である二荒山大神は、大己貴命、田心姫命、味耜高彦根命の三柱の神々からなり、それぞれ日光三山の一山に結び付けられています。

歴史と変遷

日光二荒山神社は、長い歴史の中で、神仏習合の時代を経て、明治時代の神仏分離令によって現在の形になりました。江戸時代には徳川幕府の庇護を受け、多くの社殿が造営されました。現在も、本社、中宮祠、奥宮の三社から構成され、それぞれに独特の雰囲気と歴史を感じることができます。

縁結びのご利益

近年では、大己貴命(おおなむちのみこと)の招福や縁結びのご利益を求めて参拝する人が増えています。パワースポットとしても注目されており、多くの観光客が訪れています。

まとめ

日光二荒山神社は、1200年以上の歴史を持つ由緒ある神社であり、日光山信仰の始まりを象徴する存在です。勝道上人の伝説、神橋、日光三山、そして縁結びのご利益など、多くの魅力を持つ日光二荒山神社は、日光を訪れた際にはぜひ訪れていただきたい場所です。 その歴史と神秘的な雰囲気に浸り、日本の古き良き文化に触れてみてください。

関連リンク・参考文献

[1] 日光二荒山神社 – Wikipedia

[2] 501 Not Implemented

[3] https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001551784.pdf

[4] 日光二荒山神社 - とちぎふるさと学習