熊本県宇土市神馬町に鎮座する西岡神宮は、1300年以上の歴史を誇る古社です。旧社格は郷社で、「三宮さん」の愛称で地元の人々に親しまれています。春日大神、八幡大神、住吉大神の三神を祀ることから「三宮大明神」と呼ばれ、宇土地域の総鎮護として信仰を集めてきました。

創建と歴史の波乱:

伝承によれば、和銅6年(713年)、元明天皇の勅願により創建されました。当初は春日大神と住吉大神のみを祀っていましたが、承久3年(1048年)には関白藤原道隆によって八幡大神が合祀され、三宮大明神となりました。

中世には菊池氏、宇土氏、名和氏といった地元の有力者たちの崇敬を受けましたが、天正16年(1588年)には、宇土城主であった小西行長による社殿焼き討ちという悲しい出来事を経験します。神体は一時、山中に隠されて保護されました。

慶長6年(1601年)、加藤清正によって現在の地に再興され、その後は肥後熊本藩主・細川氏からも保護を受け、今日までその歴史を繋いできました。この歴史の波乱は、神社の持つ力強さと、人々の信仰の深さを物語っています。

神秘と伝説:

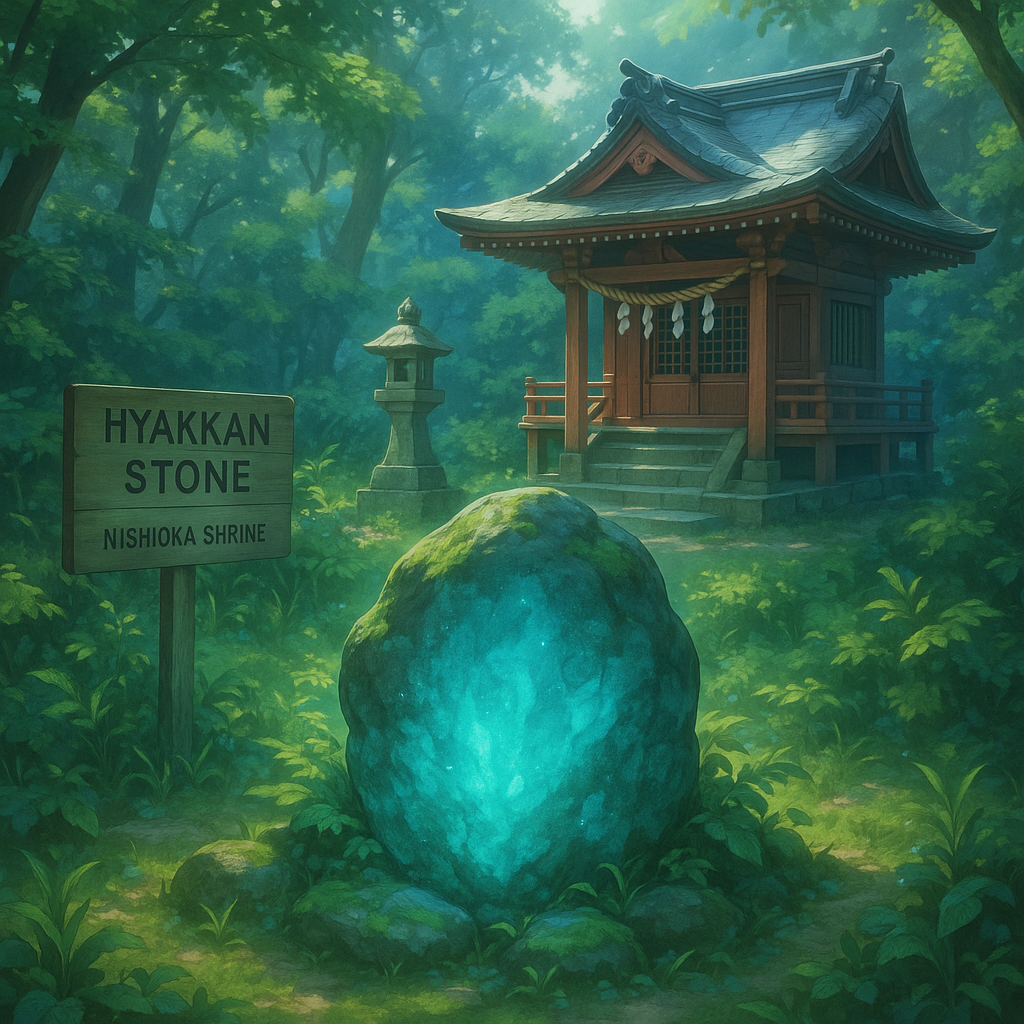

西岡神宮には、数々の伝説や神秘的な要素が息づいています。境内には「百官石」と呼ばれる、光るという伝説を持つ神石があります。この神石は、神社が創建される以前から神々の依代として信仰されていたと伝えられています。

また、境内には本殿の他に4つの末社があり、33柱もの神々が祀られています。それぞれの神様には様々なご利益があり、安産祈願、家内安全、学業成就など、多くの参拝者から信仰を集めています。

見どころとイベント:

西岡神宮の見どころは数多くあります。

- 日本一大きいおみくじ: 高さは大人ほどの背丈、重さ8.5kgもある巨大なおみくじは、引くだけでも迫力満点です。

- 五色の鳥居: 五色の鳥居は、人として守るべき徳を表し、正しく歩む道を象徴しています。

- 宇土御獅子舞: 毎年10月19日に行われる秋季大祭では、県の無形民俗文化財である「宇土の御獅子舞」が奉納されます。甲冑武者行列や流鏑馬なども行われ、大変賑やかで迫力のある祭りです。

- 資料館: 西岡神宮には資料館が併設されており、神社の歴史や宇土地域の史跡・歴史に関する貴重な資料が展示されています。室町時代の甲冑の試着体験も可能です(要予約)。

アクセス:

JR緑川駅から車で約5分。駐車場も完備されています。

まとめ:

西岡神宮は、1300年以上の歴史と、数々の伝説、そして活気あふれる祭りを持ち合わせた、魅力的な神社です。宇土を訪れた際には、ぜひ足を運んで、その神秘的な雰囲気と歴史に触れてみてください。 きっと、忘れられない体験となるでしょう。

関連リンク・参考文献

No sources available.