大阪府東大阪市瓢箪山町に鎮座する瓢箪山稲荷神社(正式には瓢簞山稲荷神社)。近鉄奈良線瓢箪山駅から徒歩5分というアクセス抜群の立地ながら、その歴史と神秘は、多くの参拝者を魅了し続けています。

歴史と由緒:豊臣秀吉と深く関わる創建

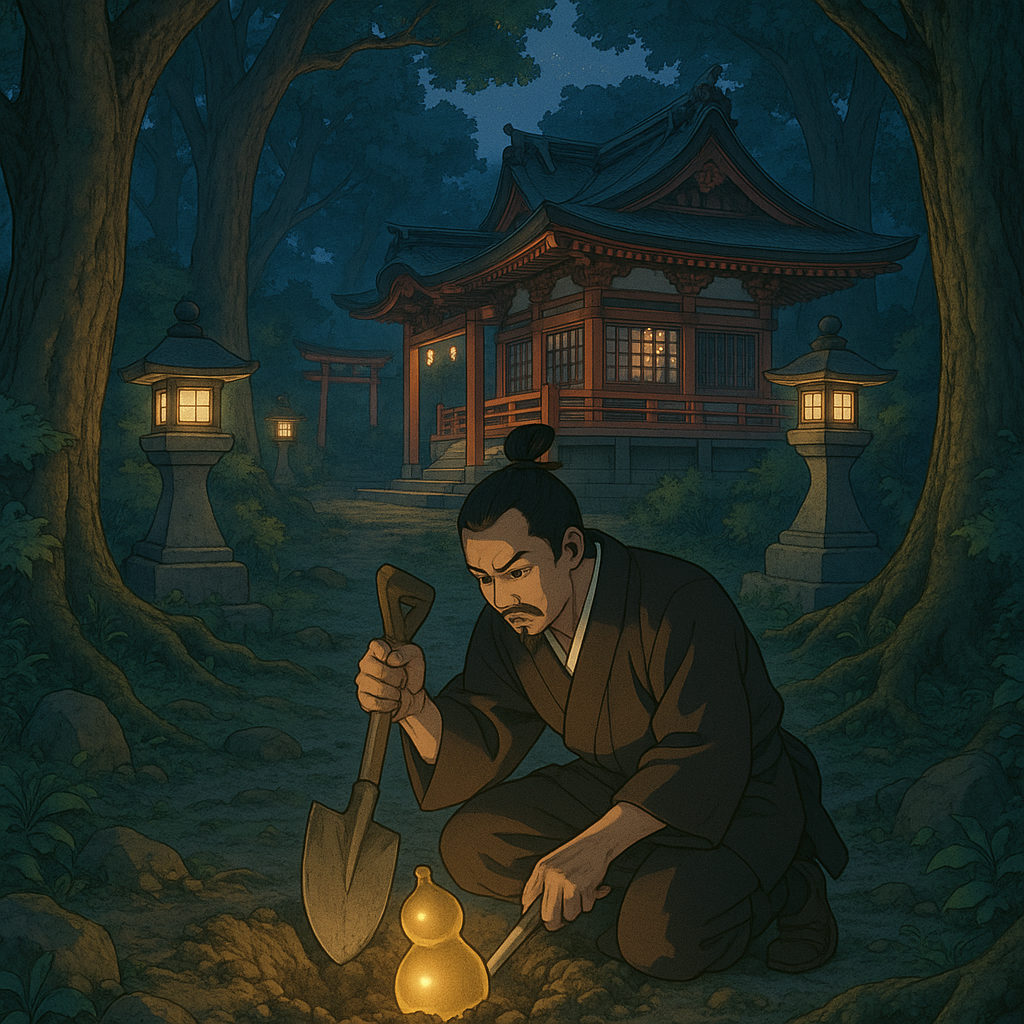

天正11年(1583年)、豊臣秀吉が大坂城築城の際に、城の南東約5キロの地に鎮護神として伏見城から「ふくべ稲荷」を勧請したのが始まりとされています。 金色の瓢箪を埋め、祀られたという逸話も残っており、秀吉の信仰の深さを伺わせるエピソードです。 現在の本殿は慶応2年(1866年)に再建されたもの。本殿の背後には、6世紀末頃に造られた瓢箪山古墳(双円墳)があり、その形状から地名も瓢箪山となったと言われています。古墳は、山畑古墳群の中で最大規模を誇り、神社の歴史と深く結びついています。

辻占総本社:米相場を占った神秘の儀式

瓢箪山稲荷神社は、辻占の総本社としても有名です。江戸時代から東高野街道沿いで行われていた辻占は、明治時代初めに現在の宮司によって体系化され、「淡路島かよふ千鳥の河内ひょうたん山恋の辻占」として全国に知られるようになりました。 かつては、参道両側に旅館や茶店が立ち並び、大阪堂島の米相場までもが、この辻占によって占われたと言われています。 参道の入口「みこの辻」は神霊が降臨する場所とされ、古くは通行人の言動や持ち物から未来を占っていたそうです。現在では、東参道に移されていますが、その神秘的な雰囲気は今も残っています。

境内社とご利益:多様な神々への祈願

境内には、花草神社(牛頭天王社)、戸川神社、三柱神社、菅原神社、水分神社、宮比神社など、様々な神々が祀られています。それぞれの神様にご利益があり、商売繁昌、縁結び、家内安全、厄除け、学問成就など、多様な願いを叶えてくれるとされています。 特に、古墳の石室を祠として祀る大塚(狐塚)は、子宝や安産のご利益があるとされ、古くから信仰を集めています。

神秘と歴史が織りなす魅力:訪れてみたい神社

瓢箪山稲荷神社は、単なる神社ではなく、歴史、伝説、そして神秘が凝縮された場所です。豊臣秀吉ゆかりの由緒ある神社、全国的に有名な辻占総本社、そして歴史的な古墳の存在。これらの要素が複雑に絡み合い、独特の雰囲気を醸し出しています。 東大阪を訪れた際には、ぜひ足を運んで、その魅力を体感してみてください。 静寂の中に秘められた歴史と、未来を占う神秘に触れることができるでしょう。

関連リンク・参考文献

[1] 瓢箪山稲荷神社について | 瓢箪山稲荷神社

[2] 瓢箪山稲荷神社 – Wikipedia