石川県七尾市に鎮座する大地主神社(おおとこぬしじんじゃ)。その歴史は古く、奈良時代の養老2年(718年)に、滋賀県大津市坂本の日吉大社から分霊を勧請されたのが始まりと伝えられています。以来、能登国の守護神として、地域の人々から厚い信仰を集めてきました。

創建から現代まで続く、壮大な歴史

創建当初は山王社と呼ばれていましたが、明治15年(1882年)に祇園牛頭天王社を合祀し、昭和3年(1928年)に現在の「大地主神社」と改称されました。平安時代の天元年間(978~983年)には、能登国司源順が社殿を造営し、その竣工を記念して「青柏祭」という祭典が行われたと伝えられています。室町時代には七尾城を築いた畠山氏もこの神社を崇敬し、例祭である青柏祭の復興に尽力しました。戦国時代には前田利家が社殿を再建し、青柏祭を能登国を代表する祭りとして奨励したことで、神社はさらに栄えました。現在も七尾市の四大祭の一つとして、昭和58年(1983年)には青柏祭の曳山行事が重要無形民俗文化財に指定されています。

神々への畏敬と、人々の信仰

大地主神社の主祭神は大山咋神、素盞嗚尊、伊許保止命です。伊許保止命は阿波国造の祖神として知られています。境内には、金毘羅神社、道知神社、菅原神社、鍛冶神社、登口神社など、数多くの摂社・末社が祀られています。これらの神々への信仰は、地域の人々の生活に深く根付いており、現在も多くの参拝者で賑わっています。

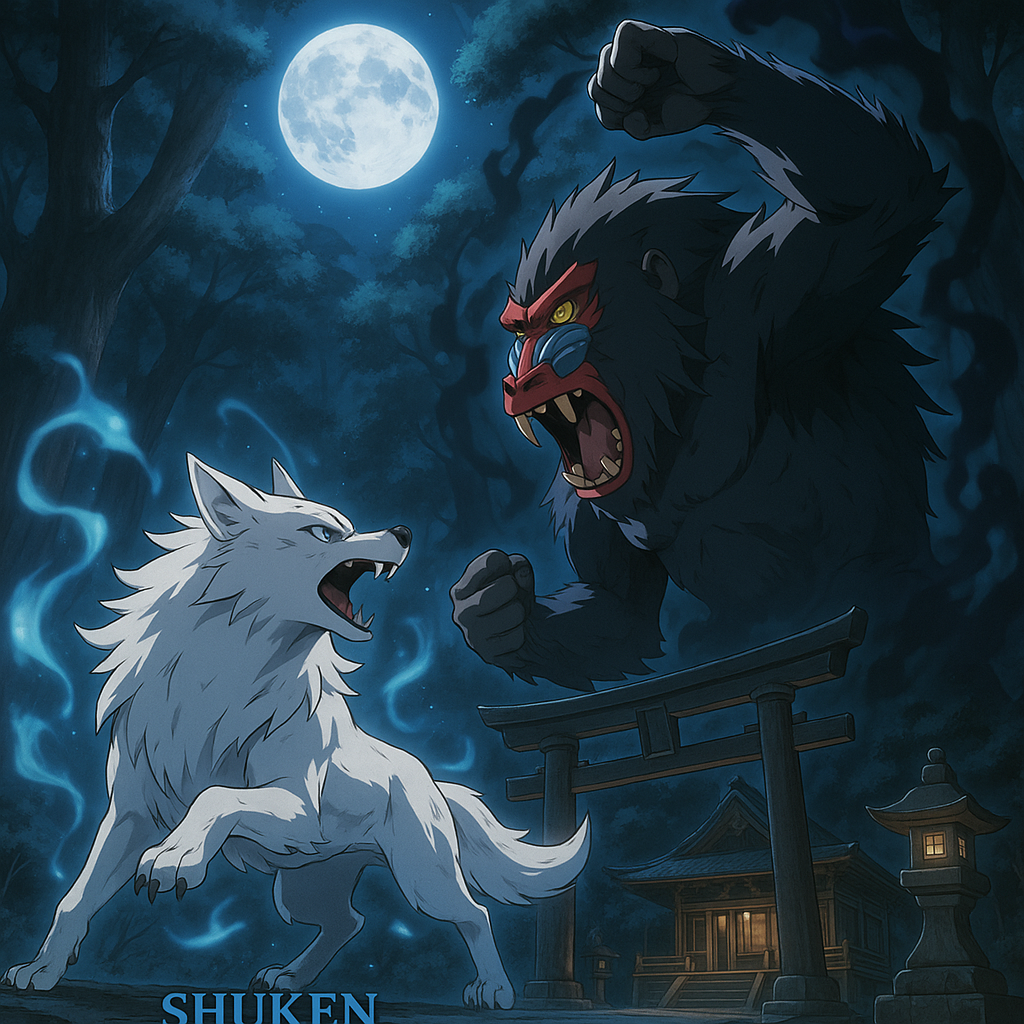

伝説とミステリー:生きた大ヒヒと白狼「しゅけん」

大地主神社には、興味深い伝説が残されています。かつて、祭神は生きた大ヒヒだったという言い伝えがあり、例祭では若い娘が生贄として捧げられていたとされています。ある年、氏子の一人である久平の娘が生贄に選ばれた際、久平は娘を救うため、大ヒヒの天敵である白狼「しゅけん」に大ヒヒの退治を依頼しました。「しゅけん」は大ヒヒを退治しましたが、その傷が深く、命を落としてしまいました。人々は「しゅけん」の功績を称え、登口神社で祀るようになったと言われています。また、大ヒヒの祟りを鎮めるため、例祭では三台の大山車が、大ヒヒに見立てて運行されるようになったそうです。この伝説は、人々の信仰と、自然への畏敬の念が深く結びついていることを示しています。

パワースポットとして注目を集める大地主神社

近年では、大地主神社はパワースポットとしても注目を集めています。歴史と自然が織りなす神秘的な雰囲気、そして人々の信仰が積み重ねてきたエネルギーは、多くの参拝者を魅了しています。

アクセス情報

- 電車:JR七尾線・のと鉄道七尾線七尾駅下車、車で約5分

- バス:北鉄能登バス「郡町」バス停下車、徒歩約5分

大地主神社は、単なる神社を超えた、歴史と伝説、そして信仰が凝縮された特別な場所です。七尾を訪れた際には、ぜひ足を運んで、その神秘的な魅力に触れてみてください。

関連リンク・参考文献

[1] 大地主神社(七尾市)

[2] 大地主神社 山王奉賛会/石川県七尾市山王町

[3] 大地主神社 – Wikipedia