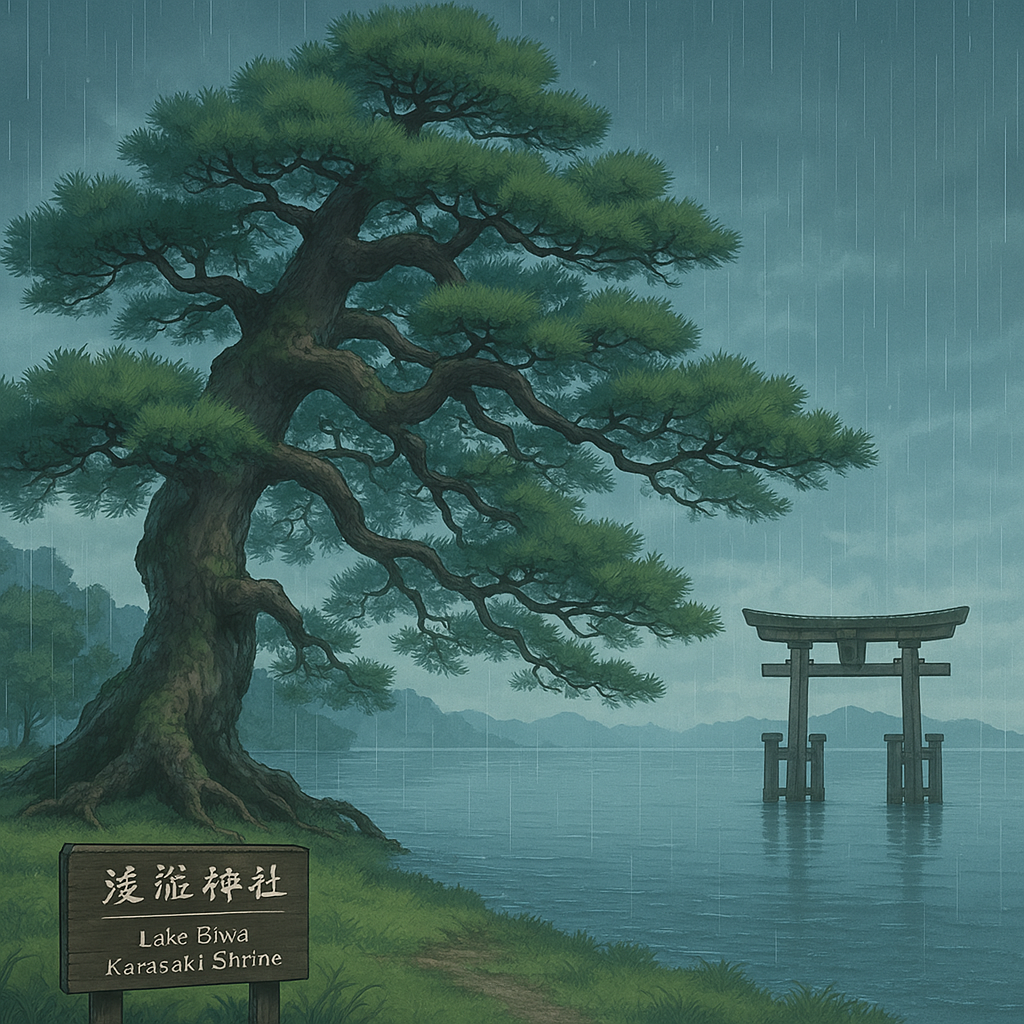

滋賀県大津市、琵琶湖西岸に佇む唐崎神社。日吉大社の摂社として知られるこの神社は、近江八景「唐崎の夜雨」にも詠まれた景勝地であり、古くから人々の信仰を集めてきました。今回は、その歴史、伝説、そして神秘的な魅力に迫ります。

基本情報

- 所在地: 滋賀県大津市唐崎1-7-1

- 祭神: 女別当命(わけすきひめのみこと)

- 創建: 持統天皇の頃(697年頃)と伝えられています。日吉大社の古記によると、舒明天皇6年(633年)、琴御館宇志丸宿弥がこの地に居住し「唐崎」と名付けたのが始まりとされています。祭神である女別当命は宇志丸宿弥の妻と伝えられています。

- アクセス: JR湖西線「唐崎駅」から徒歩15分、または京阪浜大津駅からバスで唐崎下車すぐ。

近江八景と唐崎の松

唐崎神社は、近江八景の一つ「唐崎の夜雨」として知られる景勝地です。特に、境内にある「唐崎の松」は、その象徴的な存在。古くから多くの歌人や俳人に愛され、松尾芭蕉もその雄大な姿に句を詠んでいます。初代の松は天正元年(1573年)の大風で倒れましたが、その後も二代目が植えられ、明治20年には現在の三代目が植えられました。その巨木は、琵琶湖にまで枝を伸ばすほどに成長し、歌川広重の浮世絵にも描かれています。

七瀬の祓と皇室との関わり

平安時代には、天皇の災禍を払う七瀬の祓(ひちせのはらい)の場所の一つとして定められていました。そのため、朝廷や貴族たちが神事に訪れ、藤原道長も「御堂関白記」の中で唐崎での祓の様子を記しています。このことから、唐崎神社が古くから朝廷と深い関わりを持っていたことが伺えます。

女性の信仰と「茅の輪守り」

女神を祭神とする唐崎神社は、古くから女性の信仰が厚く、「女別当社」とも呼ばれていました。特に、婦人病や「下の病」に霊験があるとされ、現在でも多くの女性が参拝に訪れます。7月28日・29日に行われる「みたらし祭り」では、健康を祈願する茅の輪くぐりや、厄払いを祈願する「願い串のお焚き上げ」が行われます。「茅の輪守り」は、これらの信仰の証として今も多くの人々に求められています。

謎めいた伝説と歴史

唐崎神社には、大己貴神が琵琶湖を渡ってこの地に降り立ち、漁師から粟飯を供えられたという伝説も残されています。この伝説は、日吉大社例祭・山王祭で行われる「粟津の御供」の神事にも受け継がれています。また、境内には謎めいた石塔(多重塔)の存在も伝えられており、その歴史や由来は未だ解明されていない部分も多く、歴史探訪の対象としても魅力的です。

まとめ

唐崎神社は、美しい景観と歴史、そして神秘的な伝説が織りなす、魅力あふれる場所です。琵琶湖畔の静寂の中で、悠久の歴史と自然の息吹を感じることができるでしょう。ぜひ、一度訪れて、その魅力を体感してみてください。

関連リンク・参考文献

[1] 唐崎神社

[2] 唐崎神社 | びわ湖大津トラベルガイド

[3] 【唐崎神社】アクセス・営業時間・料金情報 – じゃらんnet

[4] 唐崎神社(京都近郊観光大津市)

[5] 唐崎神社 | JAPAN SHIGA Tourism Official Website – SHIGA BIWAKO

[6] 唐崎神社 – Wikipedia

[7] 藤原道長が訪れた「唐崎神社」

[8] https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001653497.pdf

[9] 滋賀県大津市 唐崎神社