古き良き港町、大阪府泉大津市に鎮座する大津神社。その歴史は深く、創建時期は不明ながら、奈良時代の天平年間(724~749年)という説や、氏子七町の一つ、寺内にある氏神山の巨巌の洞窟から神雲が降臨したという伝承も残されています。境内地は約2,000坪と広く、現在の社殿は文化5年(1808年)に修復されたものが、その後多少の改修を経て今日まで受け継がれています。

延喜式内社としての由緒: 大津神社は、平安時代中期の延長5年(927年)に編纂された『延喜式神名帳』に記載されている延喜式内社の一つです。これは、平安時代に官社として認定されていた由緒ある神社であることを示しています。

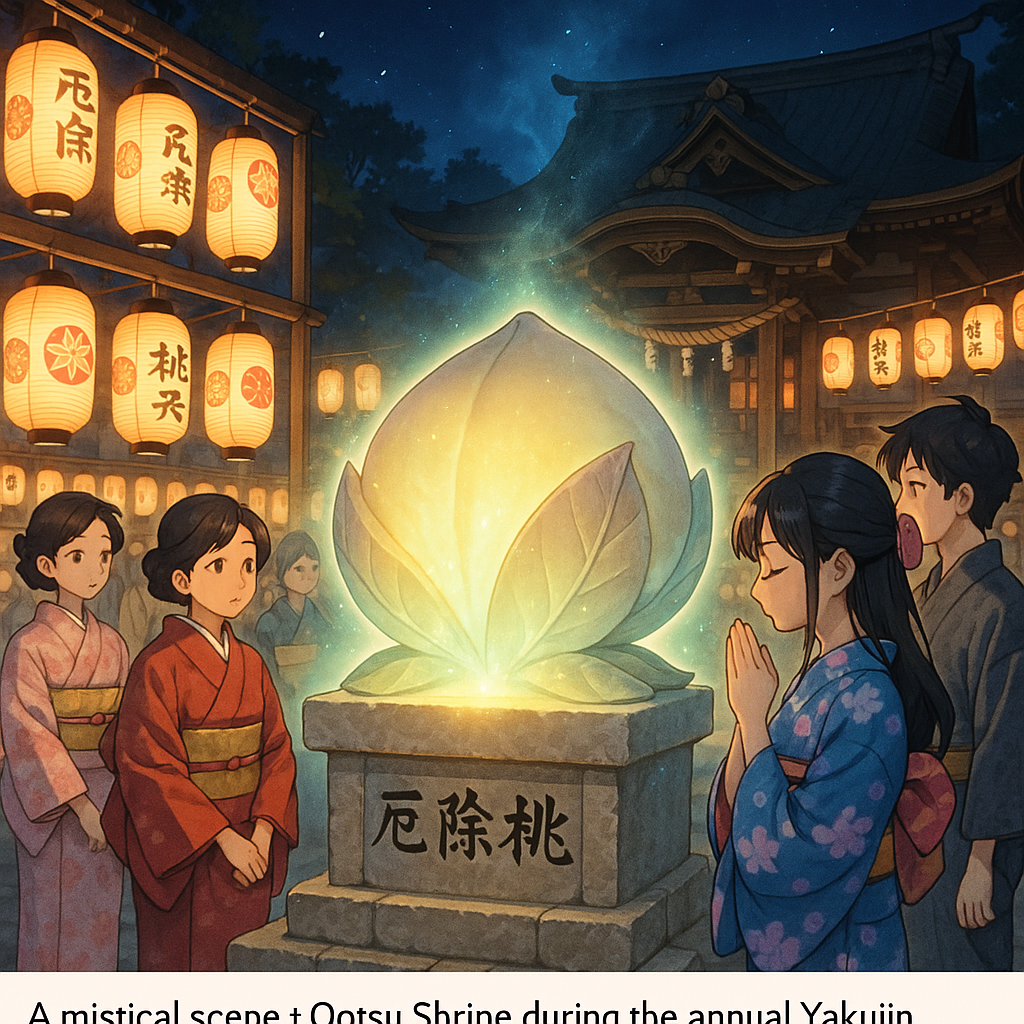

「津萬の厄神さん」として親しまれる: 古くから「津萬の厄神さん」の呼び名で親しまれ、毎年行われる厄神祭には、市内外から多くの参拝者が訪れます。境内には本殿の他に、高良神社、東照宮社、祇園神社、稲荷神社など複数の摂社が鎮座しています。

創建に関する諸説: 創建に関する明確な記録はありませんが、いくつかの説が伝えられています。神功皇后が当地に上陸したという伝承や、阿部朝臣広庭の八世の孫である三郎忠清が源頼義に従って奥州征伐で功績を挙げ、当地を賜って和泉三郎と名乗り、康平7年(1063年)に鶴岡八幡宮を模して八幡宮を勧請したという社伝もあります。「大津」の地名は、元々は「小津」と呼ばれており、『土佐日記』にも「小津の浦」として登場するなど、古くから港町として栄えてきた歴史が伺えます。明治41年(1908年)の神社合祀政策により、式内社であった粟神社を合祀しています。粟神社の旧社地は、式内町と呼ばれる地名に残っており、その歴史の深さを物語っています。

厄除けの桃像: 本殿近くには、桃の形をした大きな石像「厄除桃・御富岐玉」があります。桃は古くから魔よけの効果があるとされ、参拝者が触れることでお清めの効果があるとされています。

現代の泉大津と大津神社: 現在の泉大津市は、紡績産業が盛んな工業都市であり、一大港湾都市でもあります。古くからの港町としての歴史と、現代の工業都市としての発展を同時に見守る神社として、大津神社は泉大津市のシンボル的な存在と言えるでしょう。

アクセス: 南海本線泉大津駅西口から徒歩3分とアクセスも良好です。

大津神社は、歴史と伝承、そして現代の街並みが織りなす、魅力的な場所です。ぜひ一度、訪れてみてください。

関連リンク・参考文献

[1] 由緒と歴史 | 式内社 大津神社

[2] 大津神社 (大阪府泉大津市若宮町) – 神社巡遊録

[3] 大津神社 | 神社とお寺を身近にするサイト「まいる」(詣る・参る)